从中国返回新加坡即开始一个人在家自我隔离的我,第五天开始发烧伴随喉咙痛,我以为是扁桃体发炎,第六天去楼下的诊所问诊,医生说可以在家吃药观察两天,回家依然持续发烧宿夜难眠,医生很负责地每天打电话询问病情,第八天又去诊所与医生商议后决定去医院做全面检查。平时我的身体状况还不错,来新加坡十年还没有住过院,发烧超过三天也是近些年首次。医生帮我叫了针对肺炎疑似的救护车,并给我开了推荐信。

医生已经跟我说过检查会评估我的情况,如果需要会留院观察,于是我回家浇花,发现开的最好的一盆花颈部居然布满了白色虫卵,看来最近不但人类生存不易,植物们也不好活啊,只好忍痛把它请到了楼下的垃圾桶。为避免给邻居带来隐患,这几天我上下楼都爬楼梯避免使用电梯(楼层不高),真正的于是我回家收拾洗漱用品,拿好充电线,和几件简单换洗衣物等待救护车的到来。说起救护车17年前SARS期间我返校大连因为下火车体温升高被送上了120,一台拉多人还收了2003年的120人民币。

45分钟后,救护车到达我家楼下,救护人员非常贴心地打电话问我可不可以自己下楼,以免惊动左邻右舍。因为救护车最习惯与时间赛跑,我虽然不是紧急病例,司机师傅没有亮灯,但一路超车开的贼猛,在吃了三天药都不想吐的我在救护车上差点吐了的时候,抵达了传染病中心。(新加坡的救护车也分私立和公立两种,主要区别是公立对急诊病例免费但患者不可以自己选医院。每台救护车会配备一个专业急救护理人员paramedic和经过医务培训的司机,司机师傅不仅车技一流,往往还承担重体力劳动的部分,(有的患者胖到坐不下轮椅),两人组合对重症、频死或躺了好几天的各种情况都要有处置和应急能力,可以算是特种人才的一种,之前认识在坡开救护车的小伙伴就凭这门手艺全家去了澳洲)。

一进门看到这一幕我还真是愣住了,犹豫期间有人招呼我绕进来,绕着隔离带的时候一队新来的全副包裹的工作人员在听领队介绍地形,走到招呼我的护士测了耳温,又绕了一圈隔离带才到登记处。登记处有三个柜台,从这里就开始询问旅行记录并测量血压和指氧,他们有一张带颜色的中国疫情地图,让我确定去过哪个省份,有没有接触过病患或去过中国的医院等等等问题,之后这些问题还会被不同的医生多次询问确认。

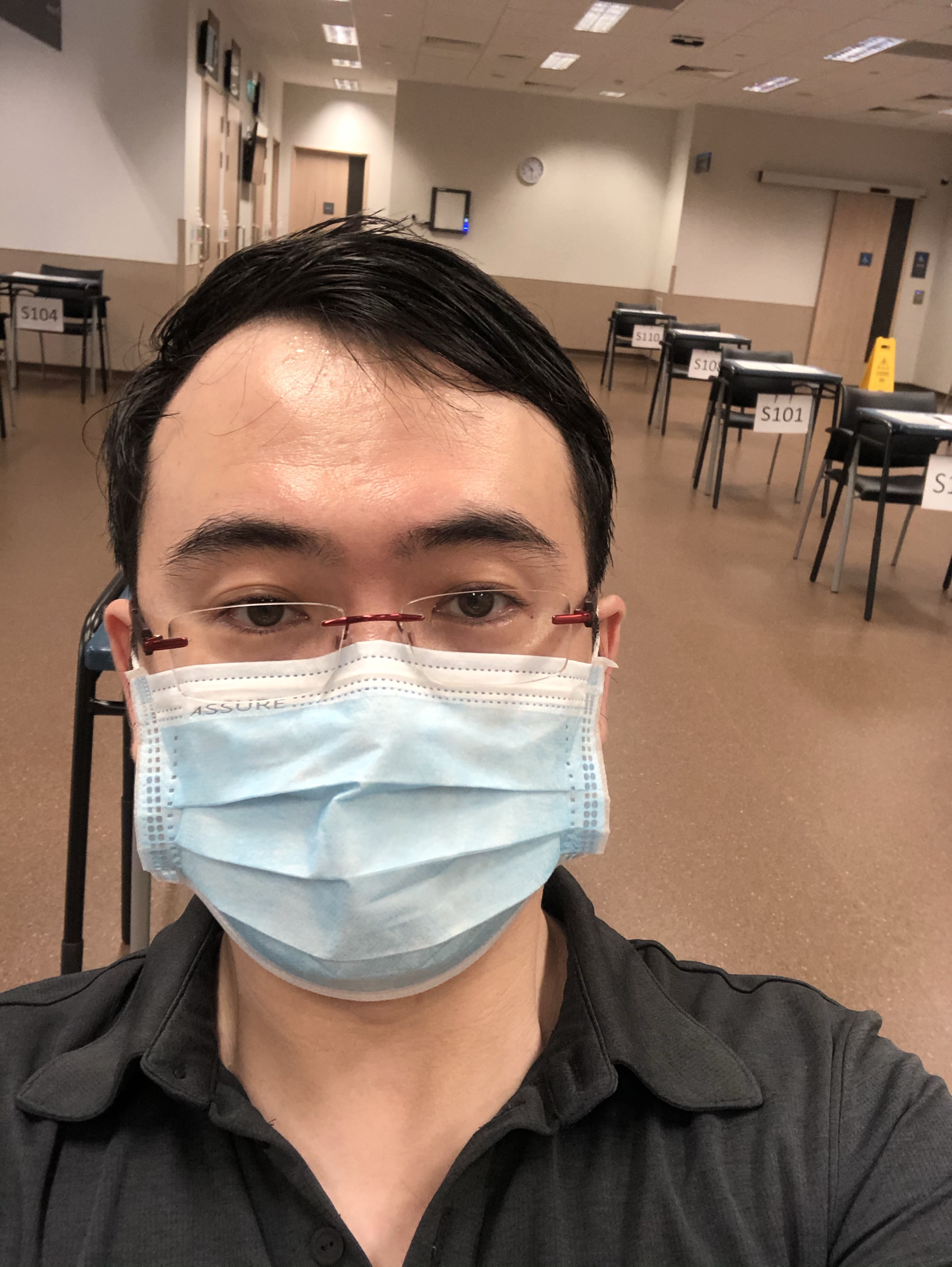

挂号之后来到了一个貌似考场的开放式候诊区,等了一会一个年轻的男医生再次询问了同样的问题然后带我拍了CT,拍片的时候他接了个电话然后跟我说,兄弟现在是非常时期,上面来电话不能不接希望我理解,我问他现在是不是病人一下子多了起来,就不奇怪要调配其他的医护资源来支援。

拍完CT过了一会,男医生又推着移动电脑桌过来,说了点有的没的然后说不好意思经过评估把我列为high risk profile,我说我不意外,行李都带了,男医生就笑了。

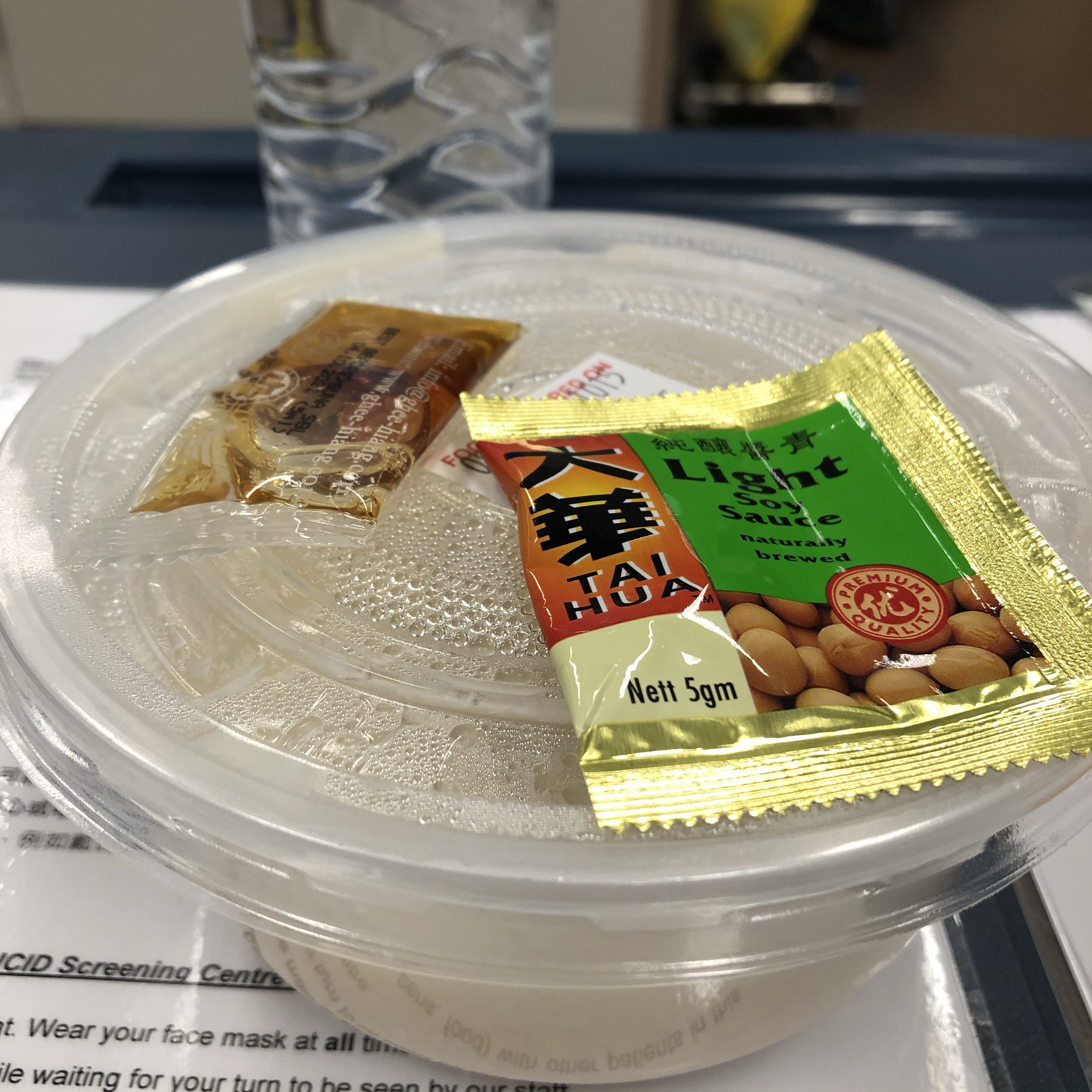

等待安排病房的过程还是有点久的,久到食欲不振的我都有点饿肚子,一碗白粥及时送到了我们的面前。 我来的时候“考场”才不过三五人,此时环顾一圈已十人以上,右边还在咳嗽鼻涕,那摘下口罩吃饭岂不是很危险?经过了漫长的一又四分之三秒时间的艰苦抉择,我依然决然地决定:吃!

看似一碗纯白的粥吃到嘴里居然发现还是鸡肉粥,还是有点小惊喜的。以迅雷之势吃完又等了一会,终于给我安排了病房。护工带我上楼,问我要不要轮椅,说大部分住院的都要呢,我说哥不用,问她最近很多人嘛,她说昨天30个(确诊加疑似)。

我的病房在八楼,病房外面有一台电脑,负责左右两间病房的资料。隔离病房有两层玻璃门,它们不能同时打开,房间是双床容量,疑似病人只能单独隔离,而确诊病人是可以双人同住。进来一会就通过隔离小窗口给我送来了一壶温水和病号服,换好衣服不久医生在外面护士站给我打电话又询问了今天重复的问题,还问我有没有去过开放市场,市场有没有生禽。把该问题的问题都问过三遍以上之后不久,我的主治医生终于带着护士进来看我了,测量一次基本体征,跟我解释了一下我的CT,又听了一下肺部,都没有明显问题,说下午做DNA测试取样。给我佩戴了一个GPS手环定位我的行踪,还在跨股轴子也就是叉腰肌位置贴了个温度计,这样发烧他们自动就知道了。

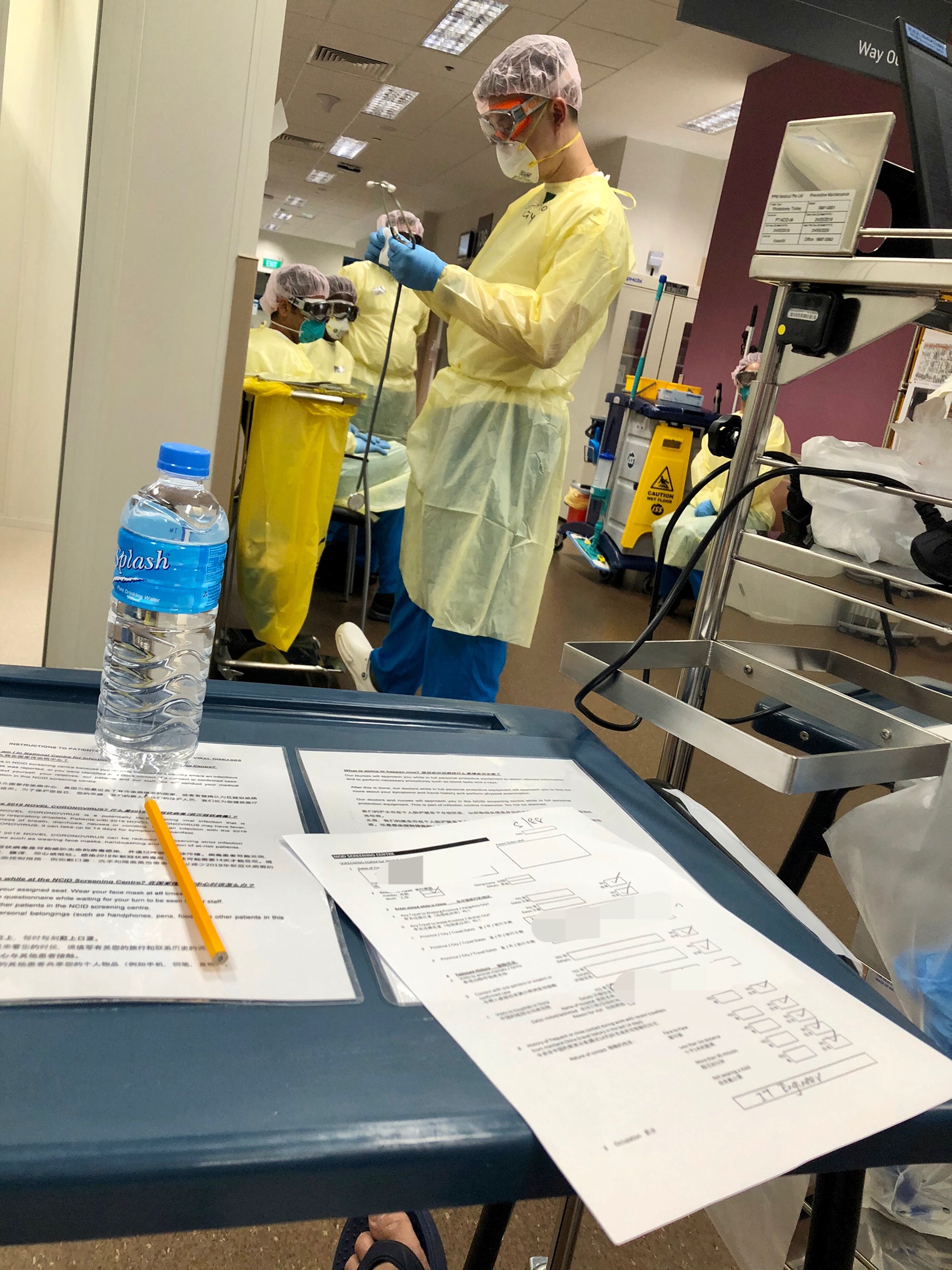

我发现病房里面有一次性的隔离服手套但唯独没有口罩,问医生需不需要,医生说病人不需要带,我心想那万一你们把病毒传给我呢,后来我仔细观察了他们退房的清洁工作:

给带进来的医疗器械消毒,所有接触过我的东西,扔到病房里的垃圾桶,洗手 带设备进缓冲区,缓冲区消毒护目镜,丢弃口罩,洗手出门

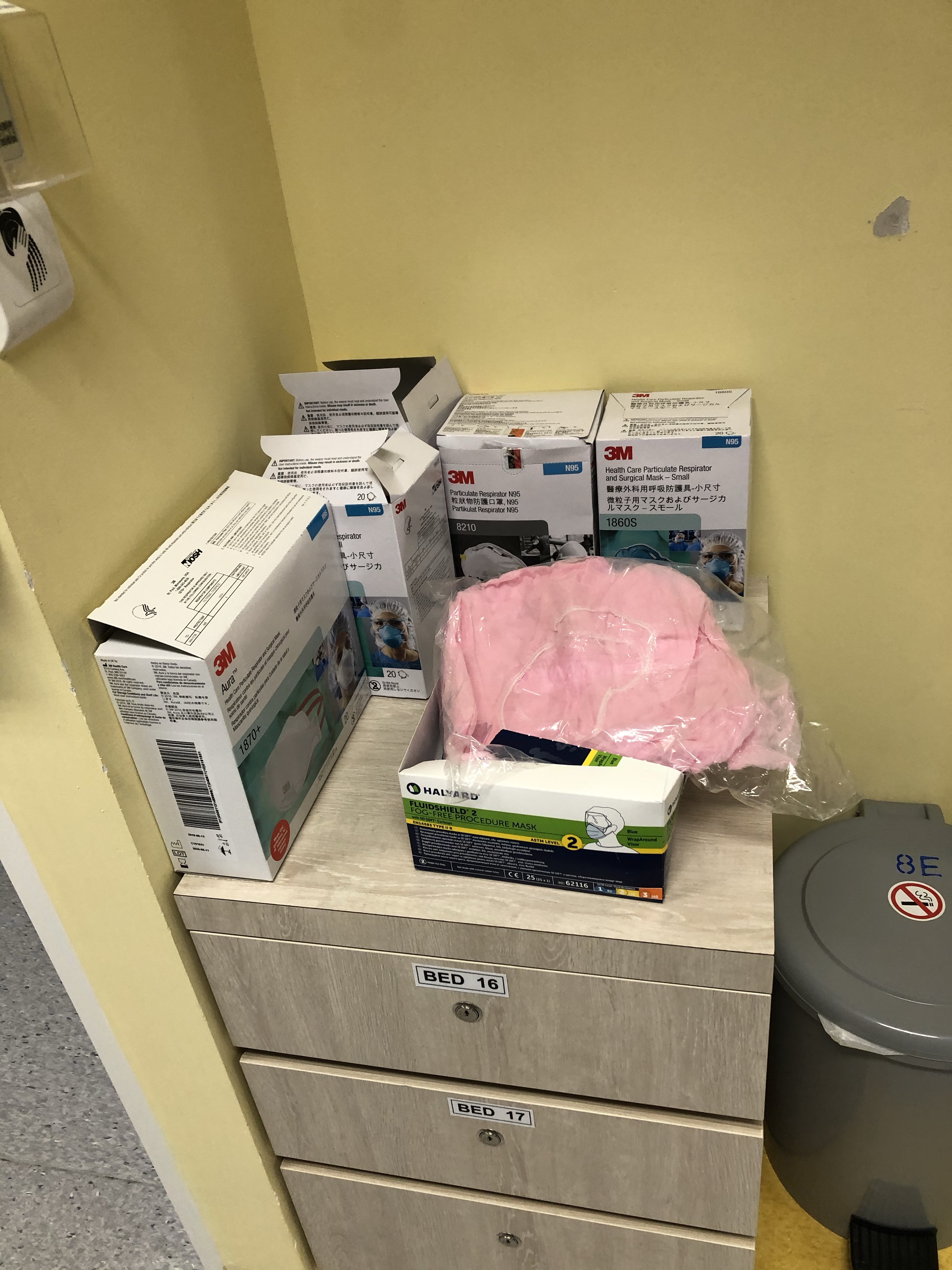

这样也就保证了每个病房的病毒是不会由进来的人带出去,也就不会带给其他病人,所以我就不需要带口罩了。算了算 第一天进来的医生护士护工前前后后进来六七人次,这口罩用的我也有点心疼,所以有关部门才会要求集中口罩给医疗机构使用。

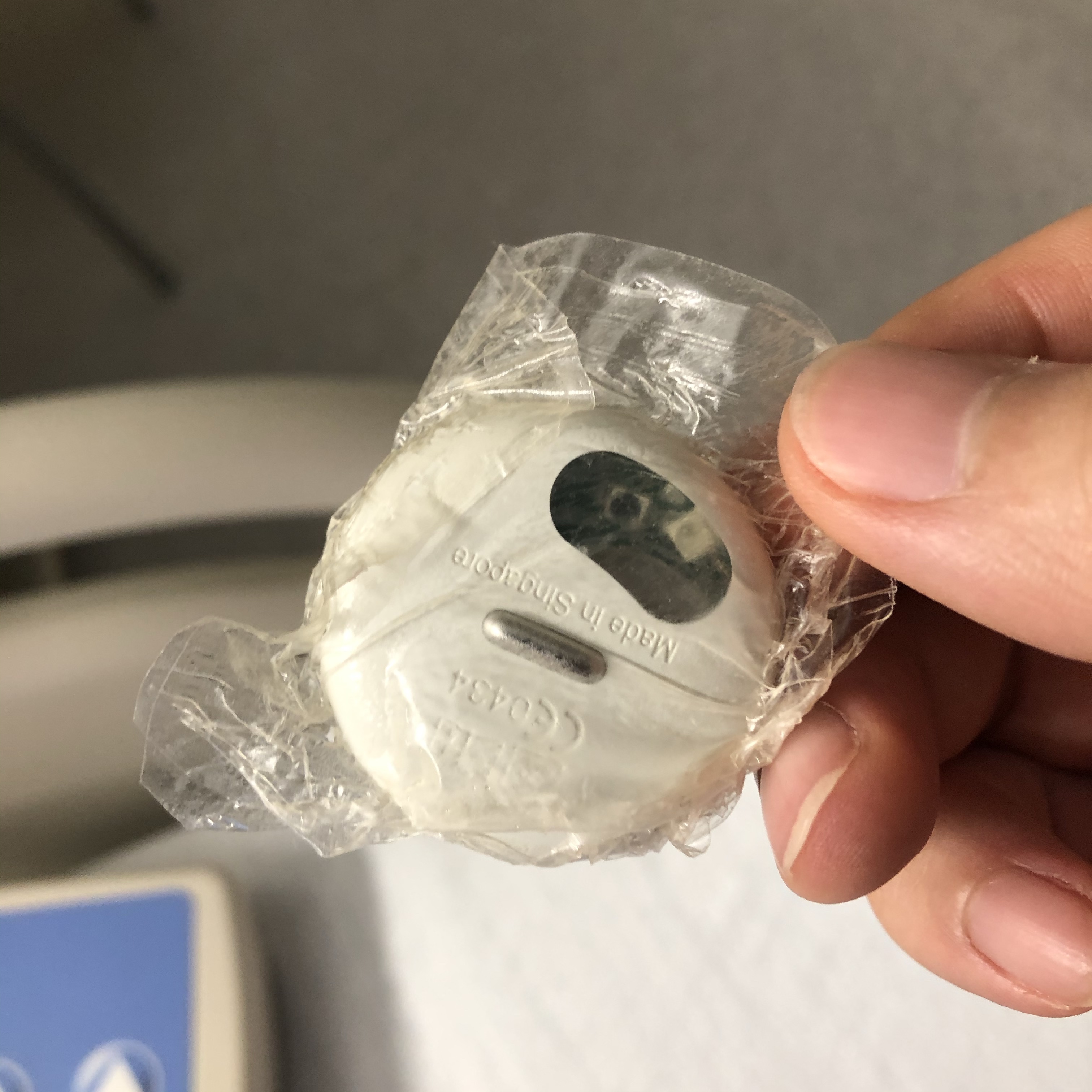

门口护士站存放的3M口罩,此刻是不是感觉像金山?

门口护士站存放的3M口罩,此刻是不是感觉像金山?

一个华人女护士带着一个菲律宾男护士进来给我抽细胞。女护士说要插东西进鼻子深部,very discomfort,我之前还以为是拿棉签到鼻孔里捅捅就完了,没想到要伸十厘米的棒进去。她还说核酸要左右鼻孔各一次,然后测流感要多一次,加咽部一次,准备好了就开始。我也无法预测它是怎样滋味就说来吧,女护士于是把咽拭子非常熟练地伸进了我的坐鼻孔,第一次的过程还真是极度不适,那是一种从未有过类似体验的无比酸爽的不是很痛却直达心扉的难以名状我却还描述了这么多的感觉,之后旋转着慢慢拔出来我立刻喊了暂停,深呼吸调整一下,女护士有很迅速地插了又鼻孔。之后她指导男护士,完成了第一次的取样工作。睡了一会又开始发烧,17点多给我一片看抗生素,18点送来晚饭和退烧药,看新闻新加坡又确诊了很多例,另有疑似181例就包括我在内。

24点看我温度还没彻底降,又给我一片Panadol,外面走廊的灯光才暗了下来,在新加坡医院的第一个夜晚,是我发烧以来睡的最好的一晚,前几晚只觉得是把我的瞌睡虫都给烧死了,整晚无困意,人睡不着觉而长时间闭眼躺着任由潜意识溢出是非常危险的一件事情,因为你的大脑一方面在极力试图控制它们而去睡觉,一方面又为了睡觉想放松下来,此消彼长无数次大脑会最终进入失控的深渊边缘,闭眼就像在凝视着深渊,深渊也在凝视着你,而这座深渊就叫做 抑郁。这个时候不能及时把自己拉回来,往往结果就是万劫不复,我们平时所说健康通常说身体健康,其实人的心理容易需要维护它的健康,为此就要练习控制自己想法的能力,就像电影Inception所传递的概念,一个想法就是一颗种子,种下去就会开花结果,对于不好的想法,在它萌芽的时候就要把它杀掉,否则一念生众生灭。

早餐的老鼠粉加MILO

早餐的老鼠粉加MILO

隔离病房是非常安静的,夜里听不到有任何人走动,就这样一觉睡到自然醒,六点多测体征,七点初送早饭,九点多主治医生电话说说昨天的测试结果是阴性,今天下午再测一次就好。一会值班医生到病房门口隔着玻璃打电话给我,不好意思为了节省口罩,没什么问题就不进来看我了,我当然不会介意。赶紧把测试结果告诉小伙伴的单位领导们,知道我发烧住院关心慰问我的朋友同事领导很多,而且有的消息传着传着就从我住院观察变成了我是确诊病人接受治疗……我还要一边感谢一边辟谣。

接下来的时间对所有人都容易多了,下午昨天的女护士带另外一个护士来跟我取样,今天基本不再发烧,喉咙痛依旧。病床纵使再舒服,躺时间长了颈椎还是会不舒服。晚上又睡了一个自然醒,昨天的检测毫无悬念也是阴性,药剂师给我送来了老三样:退烧药、抗生素和含片,护士送给我一个出院封,里面有一张口罩,病假和病情诊断书,还有下次复诊所需的资料,看了下还真是扁桃体发炎,还真是世上最豪华的扁桃体确诊呢。

一场尚未完结的肺炎疫情,让我们看到太多的人情冷暖和悲欢离合。狡猾的病毒就是靠有效的传染向人类社会制造恐慌,熟悉的病毒结构,传播途径,没有疫苗和特效药,历史的车轮又一次在人类命运共同体上以同样的方式碾过,只不过这一次恐慌可以借助社交媒体更快更快地传播。因疫情而隔离在家的人们,迎来了毕业后史无前例的一次寒假,我们看到了团结,我们也看到了孤独。外界的恐惧让我们看清了内心最怕的是什么,由此而带来超越病毒本身的更深层次的悲哀,还将在人类的头上盘旋多久?

久违的一米阳光真好!

久违的一米阳光真好!